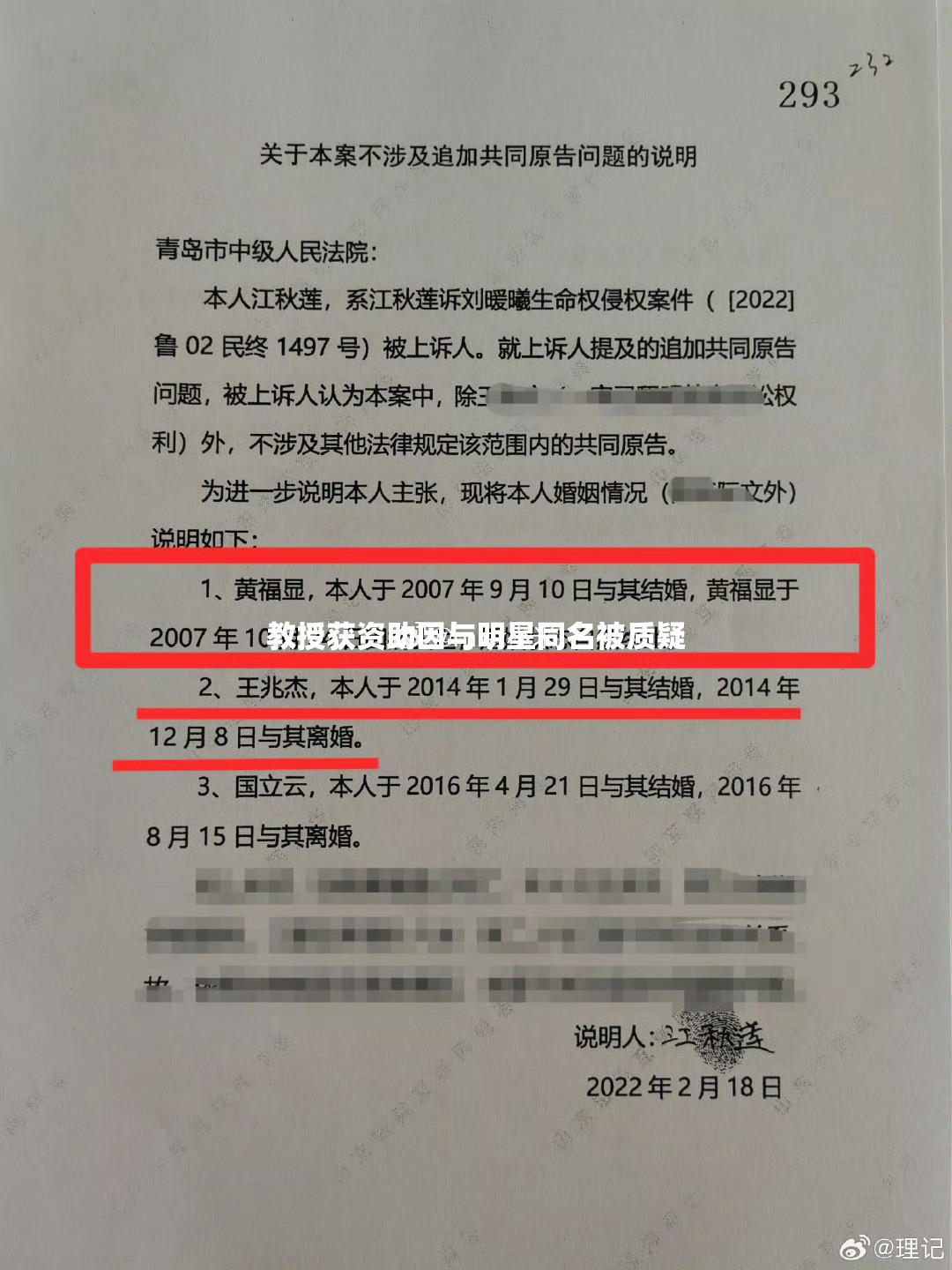

嘿,小伙伴们,你们听说了吗?最近有个教授因为和某位大明星同名,竟然被质疑获得资助的公平性!这事儿在网上炸了锅,网友们纷纷化身“键盘侠”,各种猜测和质疑满天飞。但真相到底是什么呢?别急,咱们这就来一探究竟!🔍 行动号召:快来看看这场因名字引发的“罗生门”,到底谁才是无辜的受害者? 说不定,你也会被这个反转的剧情惊掉下巴呢!

同名风波起,教授无辜躺枪?

撞名也能成“罪”?网友脑洞大开

在这个信息爆炸的时代,网友们的脑洞总是能突破天际。这不,一位在学术界默默耕耘多年的教授,就因为和某位当红明星撞名,突然成了舆论的焦点。网友们纷纷表示:“这年头,连名字都不能随便取了?”更有甚者,直接质疑起教授获得资助的合理性,认为这是一场“暗箱操作”。

教授发声:我只是我,不是明星

面对铺天盖地的质疑,教授终于坐不住了。他在社交媒体上发布长文,澄清自己与那位明星并无任何瓜葛,只是单纯地撞名而已。教授表示:“我从事的是科研工作,与娱乐圈八竿子打不着。希望大家能理性看待,不要以讹传讹。”

资助背后的真相,你真的了解吗?

资助标准:实力说话,非名气

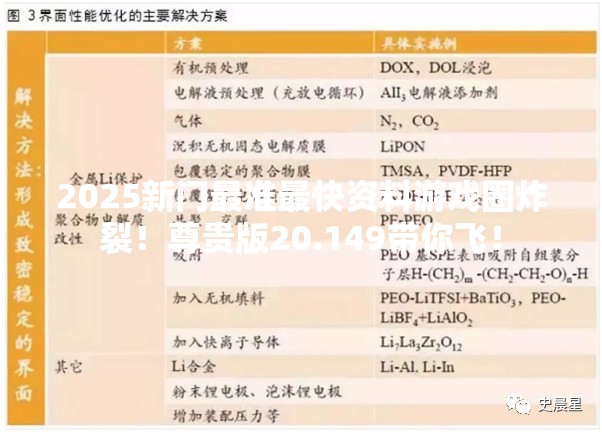

其实,教授获得资助的过程并不简单。据知情人士透露,该资助项目有着严格的评审标准和流程,主要考察申请人的科研实力、学术成果以及项目可行性。换句话说,能否获得资助,完全取决于申请人的“真本事”,与名气大小无关。

独家观点:别让名字成为偏见的代名词

在这里,笔者想插一句:名字只是一个符号,它不应该成为我们判断一个人的标准。在这个多元化的社会里,我们应该学会尊重每一个人,不要因为他们的名字、身份或背景而产生偏见。只有这样,我们才能构建一个更加和谐、包容的社会环境。

网络暴力何时休?理性看待是关键!

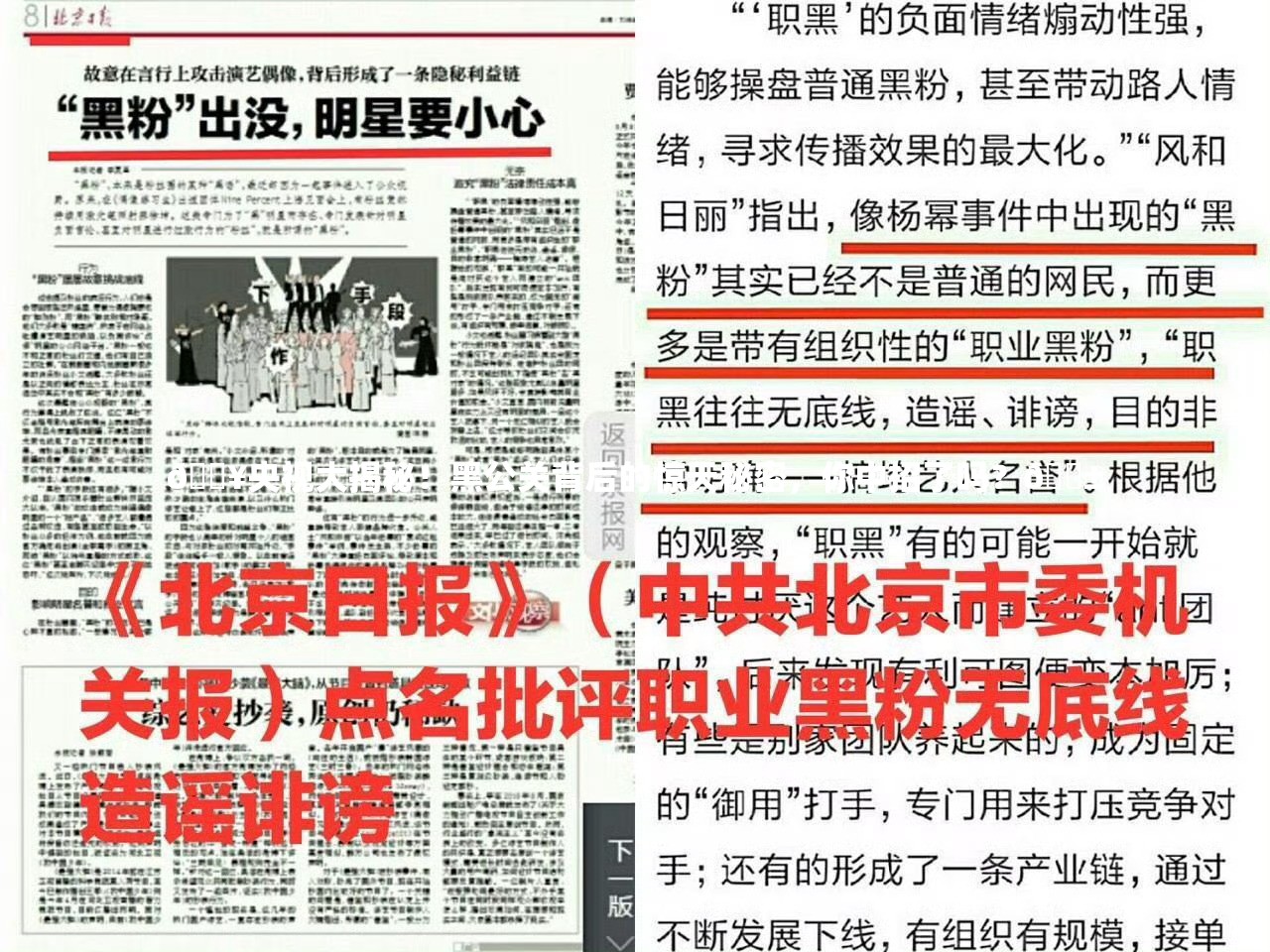

舆论狂欢背后的反思

这场因撞名而引发的风波,不仅让教授无辜躺枪,也让我们看到了网络暴力的可怕。在社交媒体上,一些人为了博眼球、赚流量,不惜编造谣言、煽动情绪,导致事态不断升级。这种行为不仅损害了当事人的名誉权,也破坏了社会的公序良俗。

呼吁:理性上网,从我做起

面对网络上的各种信息,我们应该保持理性、审慎的态度。不要盲目跟风、轻信谣言,更不要随意对他人进行人身攻击。只有我们每个人都做到理性上网、文明发言,才能共同营造一个清朗的网络空间。

常见问题(FAQ)

html

Q1: 教授获得资助真的和明星同名有关吗?

A: 完全没有关系。教授获得资助是基于其科研实力和项目可行性,与名字无关。

Q2: 网络暴力对教授造成了哪些影响?

A: 网络暴力不仅损害了教授的名誉权,还对其工作和生活造成了极大的困扰。

Q4: 教授是否打算采取法律手段维权?

A: 目前教授正在考虑通过法律途径维护自己的合法权益。

Q5: 如何理性看待网络上的各种信息?

A: 保持理性、审慎的态度,不盲目跟风、轻信谣言,做到文明上网、理性发言。

行业洞察:资助体系需更加透明

透明化是消除质疑的关键

虽然这次事件是一场误会,但也暴露出资助体系在透明度方面存在的问题。为了消除公众的质疑和误解,相关部门应该进一步加强资助项目的信息公开和透明度建设。通过公开评审标准、流程以及获奖名单等信息,让公众更加了解资助项目的运作机制,从而增强公众的信任感和满意度。

独家行业黑话:让科研回归纯粹

在科研领域,“纯粹”二字尤为重要。我们应该让科研回归其本质——探索未知、推动创新。而不是让一些外在的因素(如名气、关系等)干扰到科研的公正性和纯粹性。只有这样,我们才能培养出更多优秀的科研人才,为国家的科技进步贡献力量。

场景化案例:教授的日常与科研之路

实验室里的“拼命三郎”

在实验室里,教授总是那个最早到、最晚走的人。他常常为了一个实验数据而熬夜奋战,甚至忘记了吃饭和休息。在他的带领下,团队成员们也都充满了干劲和热情。他们深知,每一次实验的成功都离不开教授的辛勤付出和无私奉献。

面对质疑,他选择了沉默与坚持

当网络上的质疑声四起时,教授并没有选择正面回应或反击。而是选择了沉默与坚持。他相信时间会证明一切,自己的科研成果和实力最终会得到认可。果然,随着事态的发展,真相逐渐浮出水面,教授也得以洗清冤屈。

在这场因撞名而引发的风波中,我们看到了网络暴力的可怕和危害。同时,也让我们更加深刻地认识到理性看待网络信息和加强资助体系透明度的重要性。希望未来我们能够共同营造一个更加和谐、包容、理性的社会环境!💪

:

- 教授因为和某位大明星同名,竟然被质疑获得资助的公平性!

- 能否获得资助,完全取决于申请人的“真本事”,与名气大小无关。

- 名字只是一个符号,它不应该成为我们判断一个人的标准。

- 网络暴力不仅损害了教授的名誉权,还对其工作和生活造成了极大的困扰。

- 加强资助项目的信息公开和透明度建设是消除公众质疑和误解的关键。

: 点击这里了解更多关于资助体系透明度的相关信息。

转载请注明来自上海悟真财务咨询有限公司,本文标题:《教授获资助,竟因撞名明星遭全网质疑?真相令人咋舌!》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号